跨語言、跨文化:從外籍使用者觀點重構公共媒體服務接觸歷程

近年來,台灣社會面臨少子化與高齡化的雙重挑戰,造成勞動人口減少,對外籍勞工、新住民與國際人才的依賴也日益增加。據內政部移民署統計,外籍人口過去十年間的成長達 48.6%,已成為台灣社會中不可忽視的一部分。

這些外籍群體在日常生活中,常因語言隔閡與資訊落差,難以即時掌握與其權益相關的重要資訊,例如防疫政策、就業法規、社會福利等,影響其社會參與及安全感。當重大事件發生時,這些資訊障礙,更可能使外籍族群無法即時獲取關鍵訊息,進而影響其在就業、健康或社會參與等基本權益上的保障。

公共媒體作為資訊傳播與民主參與的重要載體,若欲實踐資訊平權與社會融合的公共價值,就必須回應這些跨語言、跨文化的資訊接觸挑戰。

多元族群下的公共媒體資訊責任

根據歐洲廣播聯盟(EBU),公共服務媒體(PSM)以公共利益為核心,由公共資金支持,獨立於政治與商業,致力於提供可信新聞、教育與文化內容,並服務多元族群,促進資訊平權與公民參與(EBU, 2021)。

聯合國教科文組織(UNESCO)亦指出,公共媒體的核心使命是提供不受商業與政府干預的資訊,回應社會對資訊自由與文化多元的需求(UNESCO, 2022)。

在數位時代,美國奈特基金會指出,公共媒體面臨來自Google、Facebook等商業平台的挑戰,需轉型為跨語言、多文化、具互動性的數位平台,以延續其公共使命(Knight Foundation, 2017)。對應台灣日益多元的人口結構,發展具公共性與數位互動力的媒體平台,有助於連結外籍族群,促進社會共融與資訊平權,亦為多元社會治理的重要一環,因此公共媒體應給予民眾資訊平權、促進民主參與的資訊價值。

從使用者需求出發:外籍族群接觸公共媒體的三大障礙

公共媒體在激烈市場競爭中,受限於預算縮減、技術落後與內容資源不足,難以因應外籍使用者對多語介面與在地內容的需求。多數外籍使用者傾向使用社群平台與短影音,公共媒體內容在演算法影響下能見度低,難以在日常生活中與外籍使用者有所互動,因此公共媒體無法有效發揮資訊責任。語言與文化支援的不足,也使部分使用者轉向其他更易理解的媒體來源,進一步削弱他們對公共媒體的信任與依賴。

為探究目前在台外籍使用者接觸公共媒體的障礙,本文透過社群平台公開招募具有公共媒體使用經驗之外籍人士,並進行一對一深度訪談。以下整理部分受訪者之回饋分析:

1. 使用習慣:以社群平台為資訊入口,仍有信任風險

多位受訪者表示,他們習慣透過 Facebook、Instagram 接收即時資訊,主要原因在於平台更新迅速、且具備自動翻譯功能。儘管這些平台提升了資訊可及性,但翻譯結果常因語意不清而造成理解困難,或是錯誤解讀。因此,多語支持不應僅止於技術提供,更應重視「理解品質」與「文化貼近性」,以降低資訊不確定性並建立信任。

“不懂中文的時候,Facebook 會自動翻譯幫助很大,而且有很多人在分享各種資訊。”(泰國, 科技業)

“就是感覺就是有時候他們想從中文直接翻成英文,然後有一些字你就會看不太懂是什麼意思。”(美國, 研究生)

2.可用性門檻:缺乏英文介面影響使用意願

受訪者認為「完整英文介面」,是決定其是否使用媒體平台的關鍵因素。語言障礙不僅限制了資訊的可及性,更進一步也降低了外籍使用者參與公共事務的可能性。

“如果沒有英文,我根本就不會使用這個網站。像 NHK (NHK WORLD-JAPAN) 就有完整的英文網站,這真的很方便。”(英國, 文字工作者)

3.信任機制:資訊來源成為選擇關鍵

多數受訪者僅追蹤官方帳號或具國際聲譽的媒體,並會多方查證訊息真偽。這顯示「資訊來源可信」,是維繫使用者信任與黏著度的核心要素。公共媒體若缺乏明確品牌定位或無法提供可驗證的資訊內容,將難以在競爭激烈的資訊環境中建立可信度。

“只追蹤 BBC、Taiwan News、La Prensa,其他看起來怪怪的就不跟。”(尼加拉瓜, 研究生)

“其實我都是先多看幾家媒體,驗證看看是不是真的。BBC 優先,我也看過Russia Today,那是的俄羅斯的BBC。”(法國, 農業生產者)

對應痛點:跨文化服務設計策略

綜整前述訪談結果,若公共媒體欲有效服務在台的外籍使用者,便不能僅將「翻譯」視作語言支援的唯一方式,而應將「語言品質」、「資訊來源可信」、「互動參與」均納入設計考量,才能建立長期信任,進而實現資訊平權的公共價值。

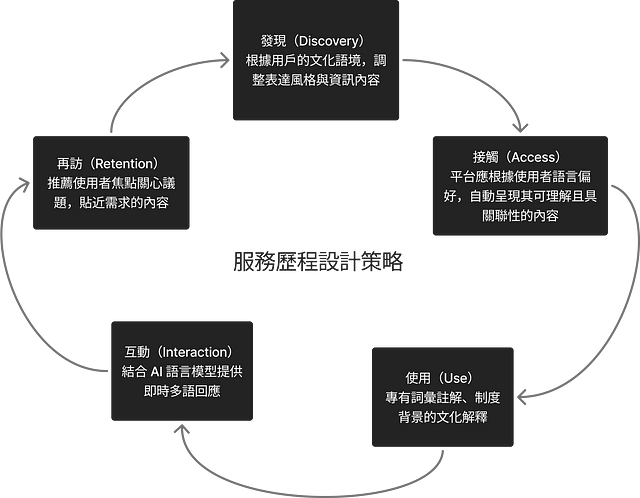

為回應這些需求,本文運用「跨文化服務設計」(Intercultural Service Design)觀點,從使用者文化脈絡出發,提出資訊旅程中五個關鍵接觸點的優化策略,作為公共媒體設計多語資訊服務的實務參考:

1.發現(Discovery):從「語言對應」進階為「文化詮釋」,根據用戶的文化語境,調整資訊呈現方式與語氣風格。

“沒有人可以管理內容定義,每個記者給的新聞關鍵字都不太一樣,整個網站內容看起來就很怪”(美籍, 媒體業)

2.接觸(Access):平台應根據使用者語言偏好,自動呈現其可理解且具關聯性的內容,提升資訊起始接觸的易讀性。

“看BBC覺得清楚是因為一則重要新聞,旁邊會有跟這個新聞相關的新聞出現 ”(泰國, 科技業)

3.使用(Use):透過詞彙註解、制度背景與文化脈絡的補充,協助使用者理解如「健保」、「居留證」等本地特有概念。

“有一些記者或編輯他們寫的有點太複雜,關鍵字都要再去查那個意思”(美籍, 大學生)

4.互動(Interaction):結合 AI 語言模型,提供即時且多語的互動回應,降低語言障礙,提升回應效率與使用參與感。

有字幕幫助的話可以更輕鬆理解內容,不用一直盯著影片畫面看才能知道發生甚麼事情。(美籍, 大學生)

5.再訪(Retention):依據使用者關注的文化議題(例如移民法規、語言課程),持續推薦貼近其需求與語境的資訊內容,強化長期連結與再使用意願。

他可以學中文蠻好的,還有注音,可以幫助外國人了解台灣的事情。(泰國 ,科技業)

我可能想分享給家人或國外朋友更了解台灣的一些情況或文化的東西。(美籍 ,研究生)

上述資訊接觸點的優化策略,關鍵不僅在於內容形式與語言介面,更在於使用者在資訊旅程中的主動參與與互動貢獻。此一觀點亦可呼應Vargo & Lusch 提出的服務主導邏輯(Service-Dominant Logic):資訊本身是潛在資源,只有透過使用者參與、共創,才能轉化為有用價值。

在公共媒體平台中,外籍使用者透過內容理解、回饋意見、互動分享與再次使用的歷程,實際參與了資訊價值的共構過程,才是平台實踐資訊平權與公共價值的關鍵環節。

從資訊傳遞走向社會共融

本文從在台外籍族群的資訊接觸困境出發,指出在多元文化社會中公共媒體若欲實踐資訊平權與社會共融,本研究提供了良好的開端:導入跨文化服務設計觀點,從語言轉譯、內容可信度到互動參與,全面優化資訊接觸的體驗。公共媒體因此不應再定位為單向傳遞的內容平台,而應轉型為促進理解、互動與共創的公共資訊場域。為實踐此一轉型方向,資訊須具備可理解、可互動與可行動的特性,方能有效提升外籍使用者的參與意願;而媒體能否及時回應這些行動與反饋,則是持續實踐其公共價值的關鍵。

本文內容感謝唐玄輝教授、佳玫學姊悉心指導。

文獻資料來源

林麗雲(2022)。〈行遠必自邇:公共媒體集團化的可行之路 — — 先建立公共媒體平台〉。《傳播與社會學刊》,第60期,頁113–148。

Dey, A. K. (2001). Understanding and using context. Personal and Ubiquitous Computing, 5(1), 4–7. https://doi.org/10.1007/s007790170019

Knight Foundation. (n.d.). Public media at 50: What’s next for the information commons. Retrieved from https://knightfoundation.org

Norman, D. A. (2013). The design of everyday things (Revised and expanded ed.). MIT Press.

Peitz, M., & Reisinger, M. (2015). The economics of internet media. In Handbook of Media Economics (Vol. 1B, Chapter 10). Elsevier.

Stickdorn, M., & Schneider, J. (2011). This is service design thinking: Basics, tools, cases. Wiley.

UNESCO. (n.d.). Public service broadcasting. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000124058

Vargo, S. L., & Lusch, R. F. (2004). Evolving to a new dominant logic for marketing. Journal of Marketing, 68(1), 1–17. https://doi.org/10.1509/jmkg.68.1.1.24036

European Broadcasting Union. (n.d.). What is public service media (PSM)? Retrieved from https://www.ebu.ch/about#ourmission