如何以服務設計思維來釐清場域與動線問題?以公立動物收容所為例

本專案由縣轄公立動物保護園區委託執⾏,研究團隊成員包含 PM:蔡舒姍、 研究員:吳秋澤、林莉、廖家嘉、賴睿麒,並由 DITL 唐玄輝教授指導。本文將概述團隊如何以服務設計為核心,訪談民眾認養流程中的不同利害關係人,釐清現有園區場域指示的問題與提出改善建議,降低民眾提出動線相關問題機率、減少園區人員負擔,並同時增加與平等各籠位犬隻的曝光率。

一、專案背景:釐清複雜動線問題,服務設計參與公共服務的開端

透過桌面研究,我們發現:

園區指示繁雜缺乏清楚且一致的資訊供民眾參考,導致民眾在參觀時需要來回重複路線找尋目標參觀區域,故顯現出需建立新系統化指標設計的必要性。

該動物保護園區為該市最大的動物收容單位,現有收容能力約為 900 隻犬隻與 250 隻貓隻,總計約1150 隻(截至2018年)。園區目前分為六大參觀區域,分別為 A棟(行政中心)、B棟(成犬區)、C棟(成犬區)、D1棟(幼犬區)、D2棟(成犬區),以及 E棟(貓區)。

相較於其他收容所,此園區因犬隻收容容量較大,且參觀區域分布於多棟建築中,此外園區目前採取自由參觀制,民眾在參觀過程中往往需要依賴園區內的場域指示,與動線標示來找到目標區域。然而,當初園區設計未充分考量參觀動線的合理性,且現場指示過多,缺乏一致性,再加上現場人員的指示未能有效幫助民眾對應場域,導致各種問題疊加,顯著降低了民眾參觀園區的效率,也影響了他們的耐心。

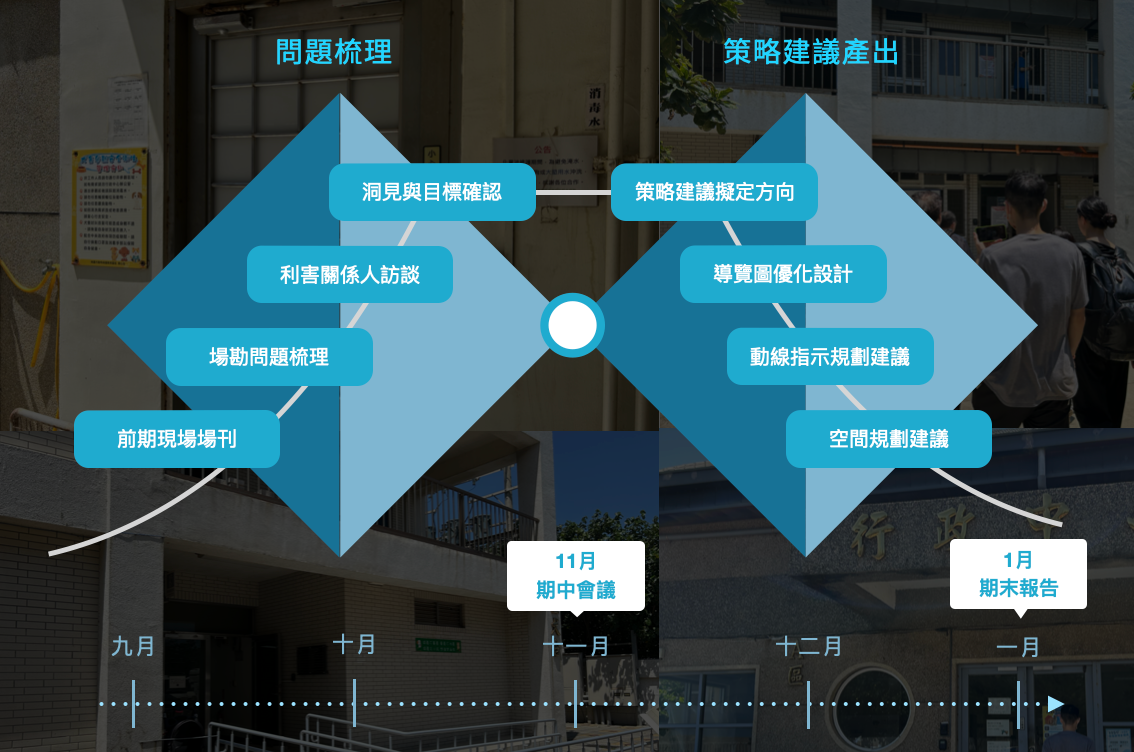

本專案從問題解析開始,釐清場域現有問題,並轉化為改善建議。根據 Lee & Tang (2022)提出服務設計所具備的五個核心價值:一、以利害關係人為本(Emphasize Stakeholder),二、連續的(Sequence),三、真實的(Evidence),四、全面的(Holistic View),五、真實的(Realistic)。本案將依循此些價值作為基礎,並如圖 1、圖 2 所示,於三鑽中第一階段-問題解析,透過實地走訪、訪談各利害關係人及民眾走查測試,深入分析現有參觀路線的問題,並藉由資料分析歸納,將需求轉化為具可行性的建議。在整個過程中,我們將扮演公正中立的第三方角色,協助減少民眾在認養參觀動線上的問題。

二、發現問題:面對複雜的場域狀況,需以多個方法著手釐清

承接上述內容,為了分析園區民眾參觀過程中所面臨的複雜動線問題,團隊透過場勘、走查測試及深度訪談各利害關係人,了解實際的民眾參觀路線。以下將逐一介紹本專案中三項方法的執行方式及其價值。

2.1 實地場勘:了解場域分佈並彙整網上評論,生成初步對照表格與場域圖

為全面了解園區分佈並確保研究準確性,團隊在研究開始前先進行了一次園區走訪。在業主的引導下,團隊紀錄了現有的問題並拍攝場域照片。這不僅有助於後續整理資料時對照問題與場域圖片,還能使討論過程中提供更具體的畫面,從而加深對問題的理解。

在進一步呈現當天參訪的內容時,團隊將拍攝的照片依區域進行命名並歸檔,同時將走訪過程中的觀察結果以表格形式進行彙整,分類項目包括:對應場域、場域問題、網路評論(認養人視角、志工視角)等。如圖 4 所示,此表格不僅有助於團隊在後續瀏覽時能夠清晰地從多個面向對應每一項問題,還能更細緻與全面地了解問題背後的原始資料及形成原因。為保護業主的隱私以下例圖僅顯示分類項目,詳細的內容則以模糊處理。

2.2 走查測試與後續訪談:觀察民眾參觀狀況與對園區的看法

整理出一定資訊後,為了更深入了解參觀歷程,團隊設計了三個主要任務,分別為

任務一:瀏覽完整個園區的所有狗舍與貓舍任務二:記錄下1-3隻令你心動的狗狗/貓貓任務三:選擇其中一隻進行認養【模擬】

並針對不同類型的民眾進行實地走查測試,包含【一、有去過園區】,【二、未去過園區,但去過其他收容所】,【三、未有認養經驗】。此次測試的主要目的是了解民眾在實際場域中與園區人員的互動情況,並評估現有動線指示的有效性。其中測試採用一對一的訪談形式,主訪將負責紀錄民眾的行為、參觀路線順序,並觀察是否能驗證先前發現的問題。此外,當民眾卡住或無法理解某些情況時,主訪會提供適時的提示。

測試結束後,主訪人員根據走查紀錄進行後訪,了解受測者在參觀過程中的想法及遇到的困難。此外,團隊將收集認養民眾對園區場域規劃及指示標示的反饋,以更深入了解他們對園區整體感受及動線需求。訪談將採用半結構式訪談,並根據受測者的背景進行調整,例如對「未去過園區,但去過其他收容所」的民眾,會特別詢問他們的過去經驗,並請受測者比較此次測試場域與過往經驗的異同。

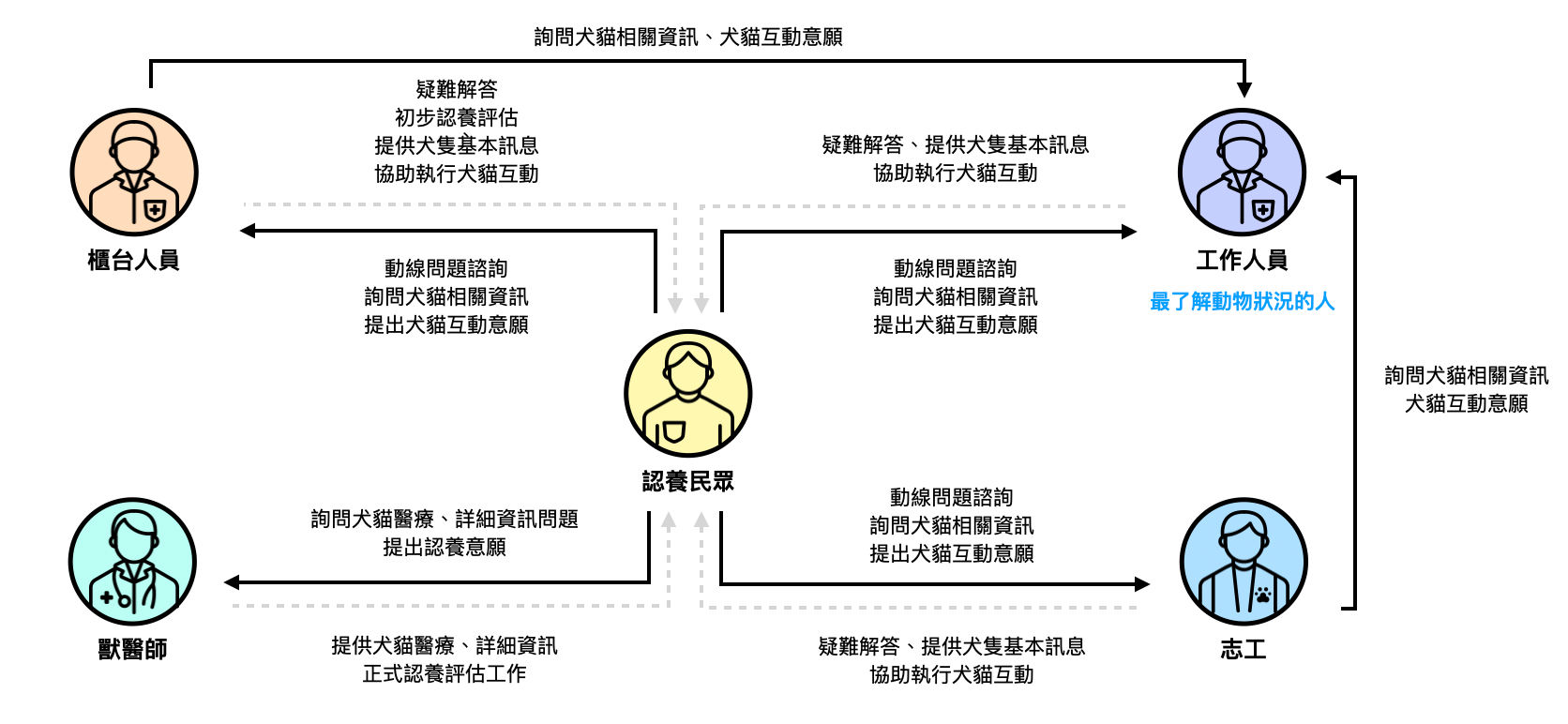

2.3 訪談園區利害關係人:了解不同角色對問題的看法

首次訪談與園區獸醫師進行簡易訪談,盤點園區各人員的工作內容及是否參與民眾認養流程,確保訪談者對於民眾參觀狀況有足夠了解。隨後,我們擴大受訪者範圍,針對四類對園區現況有看法、資歷豐富且參與認養民眾流程的利害關係人進行深度訪談,目的是全面釐清認養流程中的參觀狀況及不同視角的觀察。我們最終訪談了十位受訪者,通過觀察與訪談,盤點出現有園區六區中近三十項的問題。

為了讓訪談過程更順利,團隊使用了圖 8 中的園區「場域圖」輔助訪談。在此專案中,場域圖的角色尤為重要。它能幫助受訪者迅速定位問題的具體位置,並便於主訪人員在說明區域位置時更清晰、迅速地溝通。這不僅減少了雙方對齊資訊的時間,也有助於在記錄過程中直接標註問題,從而提升執行效率。

三、現況分析:系統化梳理大量的原始資料,以產出有效洞察

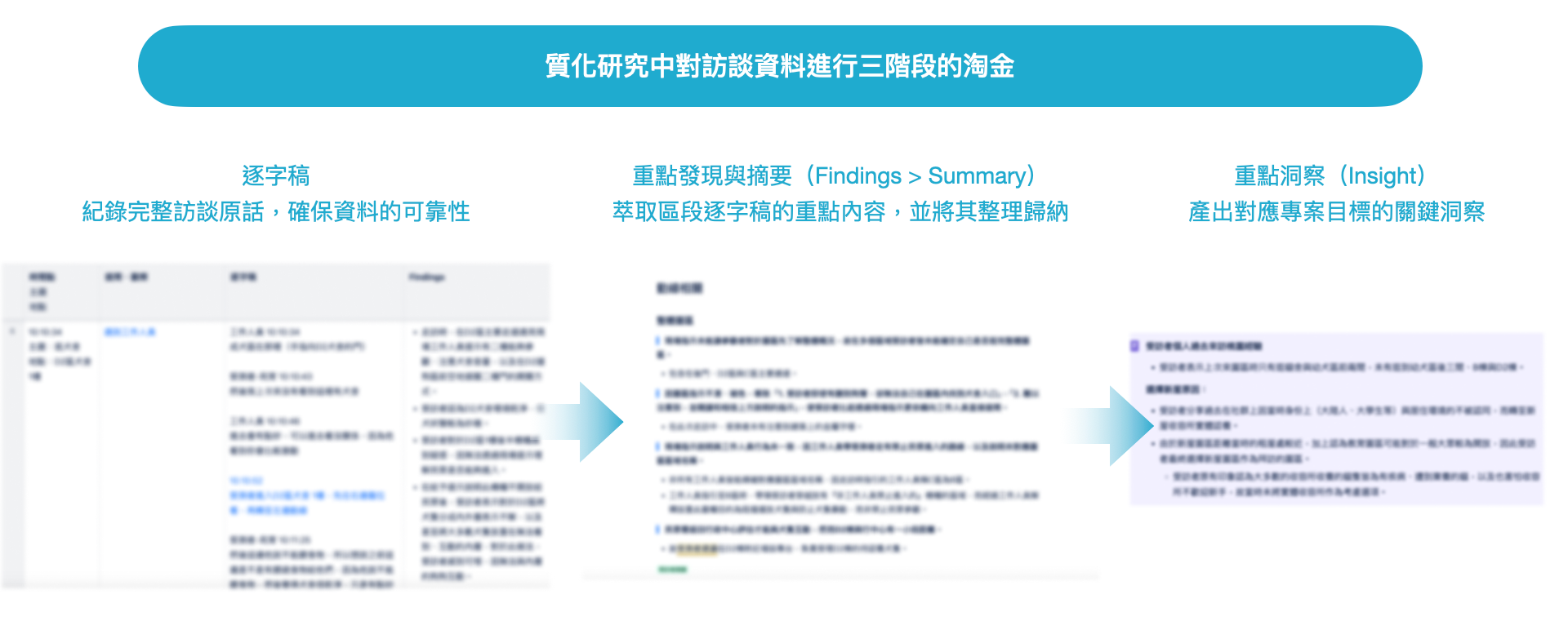

參照在 DITL 研究室學習的質化三階段淘金方法,以圖 10 為例,團隊將訪談資料系統化地進行層級萃取,將大量資料有條理地歸檔,簡化複雜信息並從中提煉出洞察。這一過程分為三個階段:首先,逐字稿,忠實完整地紀錄受訪者的原句及非語言訊息,確保資料的可信度;其次,Findings(重要發現)與 Summary(彙整摘要),Findings是從逐字稿中提取出的重點,將長段文字簡化為易讀的概要;而Summary則是將Findings中的主題進行分類並精煉,形成一個清晰的摘要;最後, Insight(洞察),針對專案目標的核心洞察與信息,這一階段將進一步提煉出對專案目標有關的有效資料。

在這三階段的萃取過程中,我們能夠從大量資料中梳理出關鍵信息,以幫助業主了解各項問題之間的關聯性及其嚴重性。具體而言,我們會釐清每個問題對園區的影響,並統計訪談中有多少利害關係人提出了該問題,這樣可以間接判斷問題的嚴重度與急迫性。

四、產出資料:分類多項問題與聚焦改善目的,並產出改善建議

對問題進行歸納整理後,以圖 12 所示,我們運用了五個「延伸的影響」

增加民眾在園區參觀的時間成本增加園區人員的心力降低淺在認養民眾再次來的意願減少狗狗的曝光率民眾誤闖工作區域

來清晰對應後續的四項「建議目標」,分別為:「 A 提升民眾對園區區域劃分的熟悉度」,「 B 提升動線指引的有效性」,「 C 增加整體園區環境舒適度」,以及「 D 提升現場指示的一致性」。訂定目標後,根據圖 13,制定後續改善建議的方向,再提出五大解決方案,其中最終的核心目標仍圍繞於解決園區的動線問題,但是也會針對與整體參觀體驗相關的部分也進行建議。以下是本專案中五種類型解決方案的介紹,以及其背後的價值與意義。

▎S1 放置園區導覽圖至動線交叉處,讓民眾先對園區區域分佈有基礎概念。

在場勘與民眾走查過程中,我們發現園區未提供整區的導覽圖,導致民眾未能在參觀前了解園區的整體佈局,造成不確定是否已逛完所有區域,或是否誤入工作區域等情況。因此,我們建議在園區大門前、櫃檯前及主要動線交叉處設置導覽圖,以提示民眾園區的區域分佈,從而減少迷路的情形。

▎S2 優先標註重要指引點,減少不必要的干擾資訊。

透過民眾後訪與利害關係人訪談,我們發現園區的指示繁瑣且缺乏清晰、一致的資訊,致使民眾在參觀時需要反覆走回來尋找目標區域。例如,在幼犬區,現場的指示標示位置不顯眼,且內容過長,未對民眾和志工的指示進行區分,導致難以引起注意。為了全面性地涵蓋所有的指示問題,我們將此改善建議細分為五種類型的指示,具體如下:

S2.1 輔助指示:在某些場域中,提供額外的動線輔助提示。

S2.2 場域方向指示(外部與內部):幫助民眾了解各區域的整體分佈。

S2.3 場域內部動線指示:指引民眾清楚了解區域內的動線規劃。

S2.4 禁止進入指示:幫助民眾識別非參觀區域和不可進入的區域。

S2.5 未開放區域指示:讓民眾了解當前場域的開放狀態。

▎S3 為提升民眾的參觀體驗與志工服務效率,建議優化相關設備。

此建議針對提升民眾參觀效率與改善志工服務提出。經訪談發現,某些區域的民眾參觀路線與志工遛放路線重疊,導致志工需要提醒民眾避讓與等待,而加上志工本身在遛放遇到的一些問題,造成遛放效率降低,進而使民眾等待時間加長。為解決此問題,我們建議在園區後方增設斜坡道,不僅能縮短志工遛放時間,還能有效切分民眾參觀與志工工作路線。

▎S4 建議民眾參觀的空間保持整潔與通道順暢,提供舒適地參觀場域。

作為對外開放的園區,應提供一個舒適的參觀環境,以提升民眾的參觀體驗。然而,園區某些區域(如D區成犬區樓梯間)存在雜物堆放的問題,影響民眾的參觀感受。為此,我們建議定期清理這些區域,並保持通道的順暢,從而為民眾創造更整潔舒適的參觀環境。

▎S5 不只硬體上的指標需迭代,認養流程中服務提供者提供的指引也須有一致性。

在分析訪談資料後,我們發現,由於民眾與園區工作人員對園區區域分佈的熟悉度不同,工作人員的口頭指引常難以幫助民眾有效找到目標區域。同時,部分工作人員長時間從事額外工作,無法在參觀區域提供即時協助。為了解決這一問題,我們建議在參觀高峰期安排額外的工作人員,並確保園區的指引標準化,配合導覽圖以提高民眾的辨識效率。

五、以個人視角下對於執行本案的看法與心得

基於上述研究與分析內容,本文總結兩項成果:

▎溝通的有效性對整體團隊運行的影響

總結,本專案展示如何在公共服務領域中有效應用服務設計思維,特別是在改善服務場域與動線規劃方面。這些方法不僅釐清目前民眾在參觀過程中的痛點,也將各式訪談轉化為具體、可操作的改善建議,期望讓公部門在未來能更有效率地運用服務設計思維,並達成最終減少動線問題的目標。

從專案經理的角度來看,這次專案的執行過程與我的學習重點不僅限於研究方面。由於這是我第一次擔任專案經理,這個角色讓我體驗到了不同於研究員的視野。相較於以往的研究員角色,最大的挑戰來自於與業主和團隊成員之間的溝通過程,無論是訊息的傳達還是資訊的對齊,都考驗著我對文字的掌握。有效的溝通能夠確保訊息準確傳遞,而這直接影響到接收方的理解,進而影響任務的完成。如果文字表達不夠精確,會導致時間浪費並增加訊息確認的回合數,最終影響原定的時程計劃。因此,雖然「溝通」在整個專案中不容易具象化,但它是推動專案運行的關鍵,也是我未來仍需學習和提升的領域。

▎服務設計思維在場域動線釐清中的應用

回到研究層面,我認為這個專案讓我深刻體會到,即使是釐清認養服務中的一小環節,也蘊含著深刻的研究與整理價值。看似簡單的參觀動線,實則因為各利害關係人的觀點、立場不同,以及場域本身的設計狀況,形成了多種複雜問題。在此過程中,回歸到研究的本質,能夠在實際場域中真實梳理並盤點各區域的問題,最終提出建議並發表研究成果,對我而言是一次難能可貴的經驗。我期待未來能見證更多公共服務體現服務設計的價值,從而達成更長遠的目標。

六、本案啟發:之於服務設計與公共服務有更多切角去釐清問題

本專案主要探討如何使用服務設計思維,釐清公立動物收容所中的場域與動線問題。這些問題直接影響民眾參觀過程中的效率與體驗,因此,該專案的研究與改善建議對於服務設計與公共服務有以下幾個啟發:

- 以人為本的設計方法

從民眾的實際參觀需求出發,通過實地場勘、走查測試和與多方利害關係人的訪談,深入了解參觀者在園區中的行為與困境,並基於此提出具體改善建議。強調以使用者為中心的服務設計思維,基於公共服務中是重要的。 - 協作與多方視角的整合

專案透過與園區管理者、工作人員及民眾的合作,收集來自不同利益相關者的反饋,進行問題分析。多角度的協作能夠促進更全面的理解,並確保提出的解決方案能夠適應各方需求。 - 系統化的問題解析與洞察產出

通過系統化的資料整理和質化分析,識別了場域與動線的各項問題,並針對問題的影響與急迫性進行排序,從而為後續的設計建議奠定基礎。 - 改善建議的高參考價值

專案提出了多項的改善建議,如安裝清晰的導覽圖、標註重要指引點、優化動線設計等,這些措施不僅提升民眾的參觀體驗,還能減少園區員工的負擔,提升整體運營效率。 - 服務設計思維

從初步的問題識別到最終的建議方案,這一過程根據現場觀察與用戶反饋進行調整與優化,符合服務設計的核心特徵。

團隊簡介

本專案為 DITL 設計創新思考研究室執行,由唐玄輝老師教授與指導,專案內容由蔡舒姍負責專案管理與統籌,蔡舒姍、吳秋澤、林莉、廖家嘉、賴睿騏共同執行研究與分析。

蔡舒姍 | 國立臺灣科技大學 設計所| tsaishushanwork@gmail.com

吳秋澤 | 國立臺灣科技大學 設計所|D11210802@gapps.ntust.edu.tw

林莉 | 國立臺灣科技大學 設計所|milktube123@gmail.com

廖家嘉 | 國立臺灣科技大學 設計所|jialiao522@gmail.com

賴睿騏 | 國立臺灣科技大學 設計所|rickylai0903@gmail.com

專案內容為實際受委託專案,如有相關建議與指教,歡迎與課程指導教授聯絡,或是留言交流,讓我們為更好的服務體驗努力。