在迪卡儂推動服務設計的生存指南

在這個重視使用者需求的時代,服務設計不再是陌生的名詞,我們逐漸習慣、擅長依循三鑽模型進行完整的背景調查、商業脈絡理解,利用訪談了解使用者需求,依據服務流程的時間線進行設計優化的提案,與服務提供者討論進行設計迭代,在實際場域進行原型測試,了解成效、驗證、再繼續迭代優化。今天想跟大家分享一個從服務設計到服務管理的心路歷程,如何讓短期的服務設計提案能夠實際在真實場域執行、驗證,甚至是到持續營運。以及在迪卡儂特別的企業管理文化環境-賦權、運動零售門市推行服務設計,中間的心路歷程與生存指南。

「欸欸欸,迪卡儂到底是賣什麼的?」

你可能會在跟朋友閒聊最近的興趣嗜好、聊到想嘗試新的運動時,會想要到迪卡儂(如上圖)看看有無入門的裝備可以試試。你可能在想要嘗試台灣人必做3件事-環島、爬玉山、泳渡日月潭時,你會想到去迪卡儂購入陪伴冒險旅程的耐用、CP值又高的小裝備。又或是家裡的後輩、小朋友,暑假想要玩水、學習游泳,但因為實在長得太快,太容易就要買新的,因此也會想要到迪卡儂購入物美價廉、又有一定品質保證的游泳產品。

迪卡儂是一間法國起家的國際運動品牌,由法國最有錢的家族之一 — — 穆里耶茲家族 (Mulliez family) 所經營,並由米歇爾·雷勒克 (Michel Leclercq) 於1976年創立(下圖為當時第一間迪卡儂門市)。販售超過85種運動、橫跨不同領域的商品,全球佈局超過70國家、1,700家直營門市。迪卡儂致力於move people through the wonder of sports,希望能讓大家了解到運動的美好,以販售CP值高的運動用品聞名。完美地回應了顧客心中的那句話:「我想嘗試一種新運動,但不想一開始就花大錢,那我們一起去迪卡儂看看吧!」

迪卡儂在台灣共有19間門店,有分種類品項齊全的大店,也有地處交通樞紐、更為便利的「都會店」。有人這麼說,迪卡儂就像運動零售界的IKEA,它的動線與貨架,是依照使用者的運動任務、而非產品品項來設計的。如果想一次備齊同種運動所需的所有裝備,可以透過「情境式」的商品陳列,快速找到從頭到腳、從主力到配件的對應商品,就像下圖,你可以從南屯店的店內陳設略知情境式動線的一二。

而這裡的服務人員,皆為該領域的運動愛好者。迪卡儂將他們定位成「運動大使 (Sport Leaders/Advisors)」。因此,你有任何運動上的問題,他們都可以將豐富的親身經歷分享給你。他們不只是在賣商品,更是在幫助你,了解如何安全、愉快地開始你的第一段運動旅程。

開啟研究迪卡儂服務設計的起點

筆者在2024年與吳秋澤、蔡舒姍、葉珮涵同學一起在唐玄輝教授的UOID 使用者導向創新設計課程,進行了為期一學期的服務創新優化提案(如有興趣了解更多,歡迎點選文章下方連結),以全台場域組成最複雜、擁有3層樓、並以長期進行顧客滿意度提升專案聞名的中和店為主要服務設計研究場域對象,進行了10個創新提案。

因為時間長度與資源有限,主要進行了服務設計三鑽模型中的現況解析與設計驗證階段。我們的專案目標是,能夠被門店管理者願意採納並實行,經過目標族群的設計驗證。與當時的中和店店長Angel交流,證實我們的提案與門店體驗優化策略方向一致,但執行實務上必須考量到實際營運狀況,是身為第三方角度、非實際執行人員難以觀察。有資料顯示,服務設計對塑造服務方人員的體驗甚至被認為是服務設計的主要目的,為了更近一步達成目標(實際實行於真實場域),我便進到門店擔任服務人員,以第一線視角觀察「我們還可以做什麼?」

變身成藍血人理解使用者需求的奇幻旅程,就這麼開始啦!

進到迪卡儂讓我感受到最大的衝擊是:「哇!這是一個好有活力且自由自在的地方!」而且它非常重視工作夥伴必須擁有真誠 (Sincerity)、活力 (Vitality)、慷慨 (Generosity) 與責任感 (Responsibility) 等核心特質。

先說為什麼這邊是一個自由的地方。更準確地說,這是一種「有原則的彈性」,它來自一個很特別的企業管理文化 — — 賦權 (Empowerment)。

舉一個最簡單的例子:迪卡儂在培訓員工時,沒有一本厚厚的員工手冊,上面密密麻麻地規範著你遇到什麼情況,就應該做什麼事。迪卡儂相信,每一位夥伴的個性和專長都是獨一無二的,而每一位顧客的需求也千變萬化。

因此,組織的策略是:

- 從招募時,就極度重視並篩選出具備上述核心特質的服務夥伴。

- 在入職後,僅培訓最基礎的服務原則與安全底線。

- 然後,就全然地信任你在第一線,做出最好的判斷。

你可以很彈性地依照客人的需求、你自己的專業,以及當下的情境,來調整你的服務姿態及方式。

從基本上「無限期退換貨」的政策,也可以看出這種文化的一體兩面:這不僅是對顧客的極致信任,更是對第一線夥伴的極致賦權 — — 相信你有能力在面對顧客需求時,做出對雙方都有利的、最合理的判斷。

在真正踏入這個被藍色巨人籠罩的場域後,我才明白,迪卡儂最核心的產品,其實是一種文化。一種建立在「賦權」與「信任」之上的獨特經營體系。

所以賦權是什麼?簡單來說,賦權是透過給予員工權力、信任與支持,來釋放個人潛力,從而驅動組織整體效能的提升。不僅僅是主管「授權」工作,它是一種更深層的管理文化與哲學。其核心是:

- 信任與自主:

相信員工的專業與判斷,給予他們在職責範圍內高度的自主決策權。 - 責任與當責:

員工不僅對任務負責,更要對最終的成果當責,產生「這是我的事業」的主人翁精神。 - 增能與支持:

組織有責任提供員工必要的培訓、資訊與資源,讓他們有能力去承擔這份權力。 - 鼓勵創新與容錯:營造一個讓員工敢於嘗試、不畏犯錯的心理安全環境,將錯誤視為學習的機會。

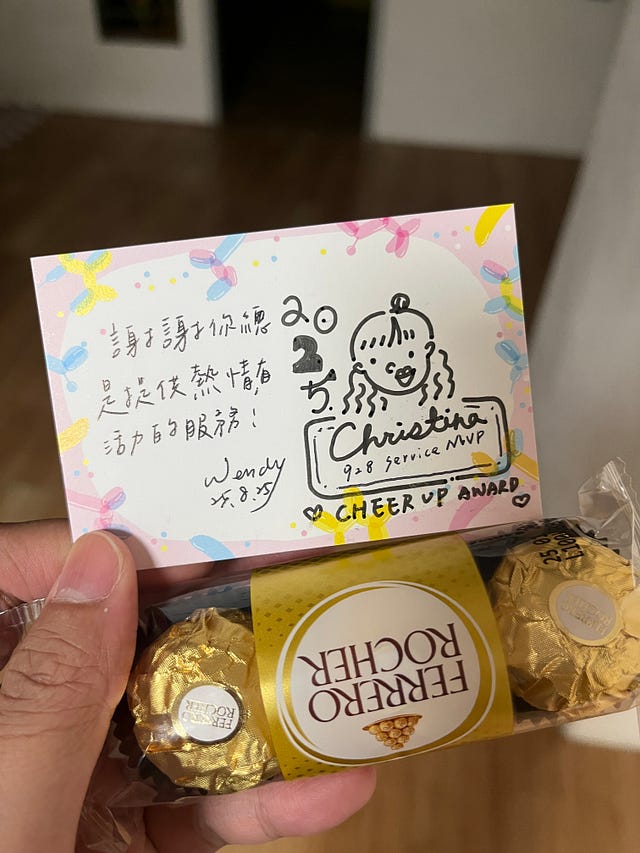

每一位夥伴都有leader會依據每人的能力客製化年度發展計畫、進行任務的賦權。如leader賦權我協助顧客體驗管理專案,幫助門店維持體驗品質。

在這裡,每個運動部門的經理,都被鼓勵像經營自己事業的CEO;每位熱愛運動的夥伴,都被賦予了高度的自主權。這是一個極度自由、充滿活力的球場。

很幸運的,我與門市資深夥伴,一起進行了顧客體驗優化的專案。除了透過觀察、實作第一線服務人員的營運事項,更透過專案的進行、提案驗證與測試,了解在這個賦權、運動零售業的環境,可以如何推行服務設計。

而一位服務設計師的任務,就是要在這個球場上,畫出能讓攻擊更流暢、防守更穩固的戰術線。挑戰也隨之而來:在一個人人都是明星球員、可以自由發揮的團隊裡,你一個小小的戰術設計師,憑什麼讓大家聽你的?

這篇文章,就是我身為一位「體制內」的服務設計推動者,用汗水與無數次嘗試,換來的一些心得。

服務設計 vs. 賦權文化:天作之合,還是美麗的誤會?

服務設計,簡單來說,就是「以人為本」,去規劃和打造顧客與品牌互動的完整體驗旅程。它關乎動線、關乎標示、關乎人員互動,也關乎你看不到的後台支援系統。而迪卡儂的賦權文化,則是相信第一線的夥伴,因為他們對運動的熱愛與專業,最有能力做出對顧客最好的判斷。

乍看之下,這兩者簡直是天作之合。

服務設計所強調的「共同創造 (Co-creation)」與「敏捷迭代 (Agile Iteration)」等特質,與賦權文化鼓勵員工成為「設計師」而非「執行者」的精神不謀而合。在這片自由的土壤上,服務設計思維似乎擁有最棒的優勢:

- 最真實的洞察:

我們被賦權的夥伴,本身就是最了解顧客痛點的「顧客需求洞察者」。 - 最主動的創意:

大家因為有自主權,更願意投入心力,發想解決方案。 - 最快速的驗證:

我們有權力在現場進行小規模實驗,大大加速了優化循環。

理論上,服務設計的種子,理應在賦權的沃土上遍地開花。但現實是,賦權文化也是一柄鋒利的「雙面刃」。 這份極致的自由,也帶來了獨特的挑戰:

- 策略執行的一致性挑戰:

賦權文化雖能促進門店的在地化創新,但也為總部策略的「執行忠實度」帶來挑戰。在「鼓勵創新」與「滿足在地需求」的雙重驅動下,同一方針可能在不同門市被多樣化地詮釋與執行,導致最終成效參差不齊,難以規模化複製。 - 難以聚焦的優化目標:

若缺乏共同框架,各部門的「優化」方向可能發散,無法集中火力解決最關鍵的策略問題。 - 抗拒改變的狀態風險:

經驗豐富的夥伴可能安於現狀,認為「我現在的做法就很好」,對新的流程產生排斥感。

這就引導出最核心的矛盾:當賦權意味著「我有權選擇做或不做」時,你嘔心瀝血的服務設計提案,就成了眾多選項中的一個,而不是必須執行的命令。

而這,就是我們身為「體制內設計推動者」,一切挑戰的開始。

我們該如何開始?從成為「自己人」做起

在這樣的環境中,你不能像空降的顧問一樣,拿著一份完美的報告就想改變世界。你必須先 earned your stripes(贏得你的尊敬)。

🁢 STEP 1:忘掉你的設計師身份,先成為一個「運動大使」

這聽起來很像企業口號,但卻是生存的第一法則。你必須真心熱愛運動,因為熱情,是這裡的通用貨幣。當你能跟自行車部門的夥伴聊上個月的環法賽事,跟露營部門的夥伴交流新款帳篷使用情境時,你才從一個「來提意見的人」,變成了「可以聊聊的自己人」。

🁢 STEP 2:蹲點、潛伏,成為組織的「人類學家」

背景調查是所有設計的起點。但在這裡,背景調查不只是看報表,而是用身體去感受。

- 花時間待在店裡:

不是坐在辦公室,而是實際去收銀、去摺衣服、去倉庫拉貨。你會親身體會到,為什麼夥伴寧願花五分鐘跟客人解釋,也不想處理一筆麻煩的退貨流程,因為後台系統可能要花他十分鐘。 - 理解「影響力」比「能力」更重要:

你會發現,很多事情的推動,靠的不是職位高低,而是某位資深夥伴的「一句話」。搞懂這間店的「影響力網絡」,比畫出完美的服務藍圖更重要。

只有當你對這個「部落」的文化、語言和潛規則有了深刻的理解,你的設計,才不會顯得天真和不切實際。

戰術的藝術:如何讓大家動起來?

當你贏得了基本的信任後,真正的遊戲才開始。市場變化極快,你沒有時間做一份長達50頁的完整提案。在這裡,我們信奉的是敏捷與迭代。

🁢 原則一:把你想做的事,切到奈米級的微小

你觀察到顧客在超大的賣場中容易迷路?很好。你的第一個提案,絕對不是「重新規劃每一運動項目以及貨架的動線」,而是「我們能不能就先在貨架走到中,放一張A3指示牌,上面只寫三句話,實驗一個禮拜看看?」

這就是MVP(最小可行性產品)精神。它低成本、低風險,最重要的是,它幾乎不增加夥伴額外的工作負擔。

🁢 原則二:讓「好處」變得簡單、可視、且能立即獲得

零售業的日常,是多工且複雜的。要讓夥伴在忙亂中願意多做一點點,你必須讓他清楚地看到「為什麼」。

與其說「這樣做可以優化顧客體驗」,不如說「貼上這張卡,客人問『這兩款有什麼不同』的次數可能會少一半,你就能空出時間去服務真正需要深度協助的客人。」

將「抽象的體驗價值」,轉化為「具體的個人效益」。

推動會員綁定的專案任務上發現,有無清楚的可視化資訊可以幫助客人快速理解,大大減少服務人員喊破喉嚨的一位一位客人推動的力氣

🁢 原則三:你不是來「要求」,你是來「幫忙」的

這是我學到最重要的一課。你的角色,是讓夥伴的工作變得更輕鬆,而不是更複雜。

當你提出一個想法,請永遠附帶一句:「這件事的物料我來做,流程我來想,你只需要幫我在前線試試看,然後告訴我你的感覺就好。」

把最麻煩的部分自己扛下來。當你成為一個「賦能者 (Enabler)」,而不是「任務指派者 (Task Giver)」時,大家自然會願意向你靠攏。

最大的不同:你不是外部專家,你是「身兼球員的戰術分析師」

這或許是迪卡儂這類環境,與我們過往擔任學生或乙方顧問最大的不同。

學生時代,我們站在象牙塔裡,可以天馬行空地設計完美的流程,卻很少考慮執行的限制與人力成本。

擔任乙方顧問,我們是帶來答案的「專家」,交付完報告後,落地的責任往往在客戶身上。

但在這裡,我們無處可逃。既是提出戰術的人,也是必須親自下場帶球衝鋒的球員。有一個名詞很貼切,我們是「實踐者設計師 (Practitioner Designer)」。

必須在服務客人的間隙,快速調整原型設計;必須在面對真實的客訴時,反思流程設計是否出了問題。這個設計,是活生生的、不斷呼吸和演進的。它可能不完美,但它絕對真實、可用、且能落地。

結語:從畫圖的人,到種樹的人

在迪卡儂推動服務設計,是一場漫長而迷人的旅程。它磨練的,不只是設計技巧,更是深刻的同理心、橫向的溝通能力、與面對現實的溫柔韌性。

我學到的第一課,就是不能急於求成。因為服務設計的本質,就是一場與所有利害關係人共舞的漫長派對。尤其在迪卡儂這個賦權的環境裡,一份完美的設計藍圖,遠不如一顆願意傾聽的心。除了將優化方向做足功課、確保自己走在精準的路上,我們更必須放下身段,有耐心地與每一位夥伴交朋友,讓他們真心相信「這件事能讓你的工作變得更好」,進而讓「我們」取代「我」,一起將顧客體驗推向新的高度。

在這段旅程中我逐漸發現,這個角色的核心價值,早已不在於畫出多少張精美的旅程地圖,而在於 — — 我們是否成功地在夥伴們的心中,種下了一顆名為「顧客體驗」的種子?

我們不再只是一名「設計師」。我們是一個引導者、一個催化劑、一個在混亂中,耐心澆灌,等待好事自然發生的園丁。

而這,或許是在這片最自由的球場上,所能得到的最棒回報。

如果你也在快速多變的零售業,甚至一樣是在賦權的文化中,為了更好的體驗而努力,不妨從今天開始,就去找到你的第一位盟友吧。

所有偉大的改變,都始於一次微小的對話,和一個願意與你並肩作戰的夥伴。